この記事もいかがですか?

2024.4.24

長岡市

にいがたで働く (仕事情報)

【長岡市】【活動の舞台は全国初の官民複合施設!】市民協働・交流の拠点『アオーレ長岡』の運営に携わりませんか!

2024.4.24

長岡市

にいがたで働く (仕事情報)

【長岡市】NAZE産学連携コーディネーター募集【地域おこし協力隊】

2024.4.8

長岡市

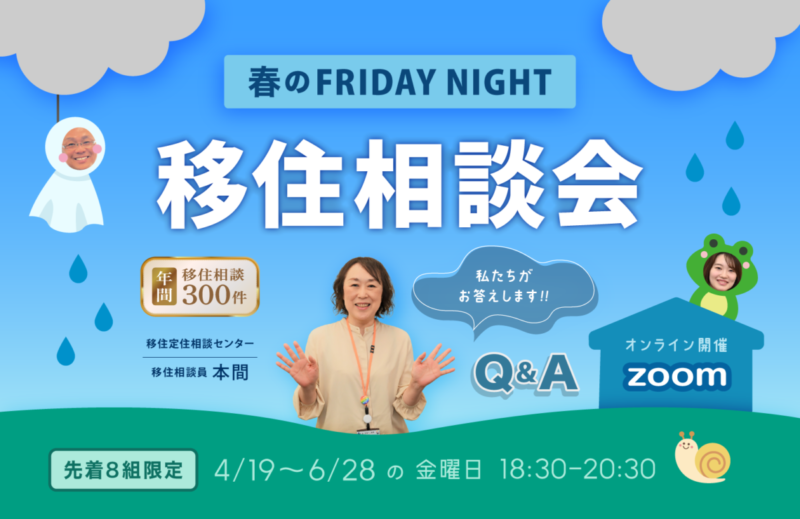

イベント情報

【長岡市】春のフライデーナイトオンライン移住相談会!

2024.2.9

新潟県

トピックス

【移住支援金】東京圏から新潟県へ移住した方に最大で100万円+α を支給します

2023.11.22

新潟県

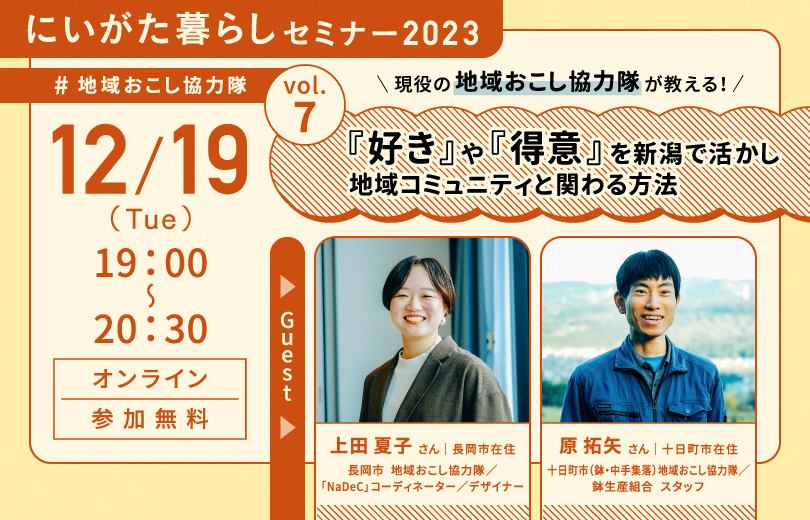

イベント情報

12月19日(火)にいがた暮らしセミナー「現役の地域おこし協力隊が教える!『好き』や『得意』を新潟で活かし、地域コミュニティと関わる方法」