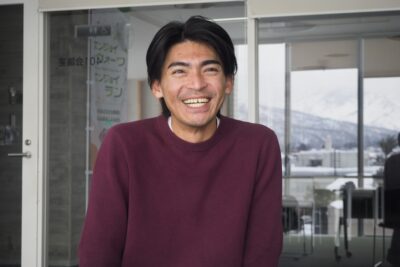

地域おこし協力隊インタビュー

第二の故郷は、電波の届かない山間集落

- 人の暮らしと自然を“のこす” -

2025.04.02 掲載

山口 起麻さん

妙高市

◎活動開始

2023年4月

◎経歴

・出身:東京都

・大学では、ツキノワグマや狸の生態について研究。両親が営む運送業を手伝うなどした後に、妙高市「地域“のこし”協力隊」(※)として、寸分道地区での活動を始める。昆虫をはじめ、生き物が大好き。オーケストラ奏者だった祖父の影響で、楽器の腕前が高い。

※妙高市における「地域おこし協力隊」の名称(参考:https://www.city.myoko.niigata.jp/docs/1667.html)

◎世帯構成

一人暮らし

山口さんの活動拠点は、妙高市寸分道にある「深山の里」。国道から車で約20分、山道を登り続けるとたどり着く温泉宿泊施設です。携帯電話が通じないため、自然とデジタルデトックスできるこの場所で、山口さんは集落の人々とともに暮らしています。東京生まれ・東京育ちの山口さんが、山の中で暮らすことを選んだ背景には、寸分道地区との深い縁がありました。

「打楽器奏者だった祖父が、楽器を保管し練習できる場所を探して全国の廃校施設の情報を募った際、手を挙げてくれたのが妙高市でした。私が住んでいる『深山の里』の先にある学校を、祖父は亡くなる直前まで本拠地としていました。中学時代から何度も祖父を訪ね、その廃校で寝泊まりしていたので、集落の皆さんとは以前から顔なじみなんです」

寸分道地区の豊かな自然は、生き物好きの山口さんの探究心に火をつけました。「絶滅危惧種に指定されているトノサマガエルやゲンゴロウがあちこちに生息していて、驚きました。環境破壊が進むなか、寸分道なら虫たちの生態系を守れるかもしれない。都心にいるよりも、自分にできることがたくさんあると思い、協力隊に応募しました」

山口さんにとって、寸分道地区は第二の故郷。「カブトムシの幼虫を採取するため、地元のおじいちゃんに頼んでユンボで堆肥を掘り起こしてもらったことがありました。初めて蛇を食べたのも寸分道でした」と、懐かしそうに語ります。

そんな特別な場所で、集落の人々とともに日々の暮らしを営むことが、山口さんの「地域のこし協力隊」としての業務です。春先には雪の重みで外れたパイプをつなぎ直す作業を行います。一帯には水道が通っていないため、沢の水をパイプで引き、生活用水として利用するのだそうです。

また、道路脇に生い茂る草木の整備も大切な仕事。草木が2〜3メートルも伸び、見通しが悪くなるため、数か月に一度、集落全員で草刈りを行います。田んぼや畑の作業はもちろん、温泉宿泊施設「深山の里」での調理サポートも担当。現在は蕎麦打ちを特訓中で、「細かい作業が得意なので、微調整しながら美味しく仕上げていく蕎麦づくりが性に合っているみたいです」と語ります。

田んぼに水を引く時期や薮掃除の日は、力仕事が多くなります。集落の皆さんは山口さんの存在を頼もしく感じているかと思いきや、本人は謙虚に言います。

「皆さんは『自分たちのことは自分でやる』という姿勢を貫いているので、私一人が加わったところで何も変わらないですよ(笑)。でも、もし『これからもここに住む』と伝えたら、すごく喜んでくれると思います。皆さんから、農機具の扱いや蕎麦打ち、除雪のやり方など、寸分道で生きていくための知恵を惜しみなく教えてもらっています。そのすべてを吸収するつもりで暮らしています」

協力隊として活動を始めてから、まもなく2年が経とうとしています。「自然を守りたい」という当初の気持ちは変わらず、一方で地元への意識には変化がありました。

「もともと都会の人間関係の希薄さに嫌気が差し、東京を離れました。でも寸分道で暮らしてみて、東京の良さも感じるようになりました。他者との適度な距離感も、気遣いの表れなんだなと。どうあっても故郷は変わらないものだから、東京を嫌いなままでいなくてよかったと思います」

「自然を守る」という目標については、「田畑を手入れすることで、少しでも虫たちの生息環境を守れていると思います。でも何より大切なのは、誰かがここに住み続けること。そうでなければ、寸分道はきっと忘れ去られてしまう。住むことが、地域“のこし”につながるんです」

祖父の代から縁のある寸分道に「地域のこし協力隊」として関わる期間は、残り1年ほど。「田畑を荒らす害獣対策のため、猟銃免許の取得が目下の目標です。任期後は林業にも携わりたい」と展望を語ります。

ただ、課題もあります。「退任後も寸分道で暮らしたいですが、生活が成り立つかは分かりません。妙高市街のどこかに住む可能性もあります。でも、自然との関わりはずっと持ち続けたい。週末には寸分道を訪ね、手打ち蕎麦を振る舞うなど、これからも集落とのつながりを絶やさずにいたいと思っています」